ホームインスペクション(住宅診断)

住宅は売主も把握していない不良箇所がよくあります。住宅診断(ホームインスペクション)は、施工会社のうっかりミスや目に見えない不良箇所を防ぎ、これから住まわれる住宅のリスクを予防できます。

- 【1】フルホームインスペクション

- 建具や内装・設備を含めた建物全体を診断します。

- 【2】建物状況調査

- 宅地建物取引業法に定められた建物状況調査の項目(建物の構造上主要な部分と雨水の侵入に関する部分)を診断します。

- 【3】既存住宅売買瑕疵保険の現場検査

- 瑕疵保険を付保するために必要な項目(建物の構造上主要な部分と雨水の侵入に関する部分)を診断します。瑕疵保険の申し込み手続き一切を含みます。

- 【4】耐震診断

- 耐震性を診断して適合した場合「耐震基準適合証明書」を発行します。耐震改修工事の設計は別途となります。

- 【5】フラット35適合診断

- 住宅ローン「フラット35」の利用に必要な項目を診断し、適合した場合「適合証明書」を発行します。

- 【6】長期優良住宅化リフォームの現場検査

- 長期優良住宅化リフォームの補助金を受けるために必要な事前の現場検査を実施します。

| メニュー | 建物本体以外の診断項目 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 給排水管 | 電気設備 | ガス設備 | 換気扇 | シロアリ | |

| 【1】フルホームインスペクション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |

| 【2】建物状況調査(※) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ |

| 【3】既存住宅売買瑕疵保険の現場検査(※) | ☆ | × | × | × | × |

| 【4】耐震診断 | × | × | × | × | × |

| 【5】フラット35適合診断(※) | × | × | × | × | × |

| 【6】長期優良住宅化リフォームの現場検査(※) | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ |

〇:診断対象 ×:診断対象外 △:シロアリ専門業者によらない診断

☆:オプション

- 建物状況調査について

- 建物状況調査を活用してみませんか?| 国土交通省

- 既存住宅売買瑕疵保険の現場検査について

- あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(検査事業者コース)|商品一覧|住宅あんしん保証

- フラット35適合診断について

- 【フラット35】中古住宅の物件検査:長期固定金利住宅ローン【フラット35】|住宅金融支援機構

- 長期優良住宅化リフォームについて

- 現況検査チェックシート等・維持保全計画の参考様式 | 令和3年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 国立研究開発法人 建築研究所

(住宅診断)

住宅相談センターでは、建築業者さんや不動産業者さんなど売主の視点ではなく、第三者的立場から客観的に住宅を診断しますので、その住宅の品質や性能が正確にわかります。

施工会社や建築事業者から依頼される公共機関や認定検査機関の調査とは異なり、お客様目線で、実際に住んでみて不具合がないように、より品質の高い住宅にするために実施します。

従って、一回あたりの検査で、検査機関がおこなわない項目が多数含まれてるため、時間をかけて検査します。

新築住宅でも中古住宅でも、住宅の施工状況の実態を第三者的なプロ目線で把握することを目的としています。

ホームインスペクションの実績

ホームインスペクションを実施したハウスメーカー(建築士事務所を除く)

| あ | 旭化成ホームズ、アイ工務店、愛知建設、葵建設、アイフルホーム、アイディーホーム、アーキネット、アーネストワン、アールギャラリー、RCハウジング、アールプランナー、 アーレックス、アンシティ、アーキッシュギャラリー、アイトーホームズ、朝日組、浅井工務店、アクティエ、あすか建設、アバンティア(旧サンヨーハウジング名古屋)一条工務店、飯田産業、イシンホーム、市川工務店、伊藤工務店、イワクラゴールデンホーム、植村産業、ウッドフレンズ、梅村工務店、栄建、エサキホーム、FJデザインホームズ、凰建設、オカザキホーム、岡山工務店、オザキ建設、オープンハウス、岡山工務店 |

|---|---|

| か | 亀津建築、木下工務店、クラシスホーム、グランプラン、クリアイティブAG、クレストンホーム、クレバリーホーム、 ケーエイチケー、コスモ建設、コスモ |

| さ | サーラ住宅、ザイソウハウス、シノケンハーモニー、秀光ビルド、新和建設、ジェネラルアメリカンホーム、ジャストの家、スターツCAM、スマートコーポレーション、住友不動産、住友林業、積水ハウス、セキスイハイム、セルコホーム、スカイホーム、斉藤建築、三栄建設設計、三昭堂 |

| た | 大和ハウス、大成建設ハウジング、立松建設、タクトホーム、タマホーム、東海ビルド、 トスコ、豊田T&S建設、トヨタホーム、玉善 |

| な | ニッカホーム、ニッケンホーム、日盛(にっせい)、ネクストイノベーション |

| は | 一建設、波多野工務店、パナソニックホームズ、パパママハウス、ハウスイノベーション、ファースト住建、フォーユーハウス、フロンヴィルホーム、ホームパパ、ホームラボ |

| ま | 丸長ホーム、ミサワホーム、三井ホーム、三菱地所ホーム・未来住建、宮島建設、諸戸アイサン住拓、もりぞう、前田建設 |

| や | 安井建設、安井工務店、ヤマダホームズ、ユーキ・コーポレーション、ユニホー、ユニハウス、やまぜんホーム |

| ら | ライブリー、レオハウス、ロイヤルハウス、ロケーションハウス |

| わ | ワンダーランド、渡邊潤一建築設計事務所 |

なぜホームインスペクション(住宅診断)が必要なのか?

住宅は現場で施工し完成する商品と言えます。つまり現場での施工の精度によって出来栄えが左右されます。

この「現場での施工」には大きく2つの課題があります。

- 設計通りできているか。

- 施工でミスはないか。

実は、設計通りできていない箇所が見逃されている場合があります。

また、設計通りだとしても、見落とし、うっかりミスなどを発生している場合があります。

理由は大きく2つがあります。

1つには、現場の施工体制(人員・作業期間など)や施工担当者のスキルにも左右されるからです。

もう1つには、建築基準法上のチェックでは、施工不備を100%発見するところまでのチェック内容ではないからです。

よって、購入者として購入リスクをできるかぎり無くす手段として、契約前に第三者的なプロ目線にて建物の施工状況を把握することが大切になるからです。

住宅相談センターのホームインスペクションの5つの特徴

- 完全独立系の第3者機関が行う検査

- 建築業者さんや不動産業者さんなどの視点ではなく、中立的な第三者的立場から客観的に住宅を診断しますので、その住宅の品質や性能が正確にわかります。 事業者様からの依頼は一切受け付けておらず、消費者様の依頼で検査します。

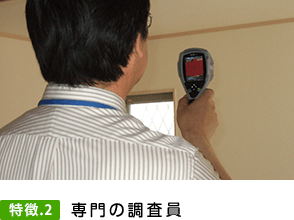

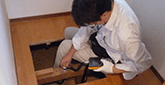

- 専門の調査員

- ホームインスペクターはすべてNPO法人日本ホームインスペクターズ協会の公認インスペクター資格と建築士資格を持ったインスペクターです。現場には専門員が2人でお伺いし診断・検査いたします。

- 専門機器

- サーモグラフィーや赤外線センサー等の専門機材を使用して、見えない部分を人間の感覚だけではなくより正確に調査・報告いたします。ホームインスペクションでは、実績ある専門家の目視と専用機器で化学的に診断します。専門機器もより高度な検査ができるものをそろえております。

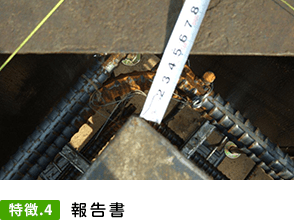

- 報告書

- 報告書は写真を使ってお客様に分かり易く、報告いたします。もちろん、現場が図面とちがっていたり、施工ミスと判断した場合、その場で施工会社に修正をお願いし、お客様にも口頭と報告書を使いご報告いたします。

- 10年業務保証

- 発行から10年間の業務保証をつけています。業務保証とは、建物の診断をした箇所を原因としたトラブルが発生した場合、10年間は無料でご相談に応じることにしています。この保証を利用してご相談されたお客様は、わずかに2名様だけです。それだけ問題のない住宅に仕上がっているということでもあります。

【事例現場】インスペクションの検査結果

- 事例その1

- 柱の下に住宅の重量を支える基礎がありません。

- 事例その2

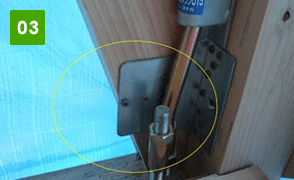

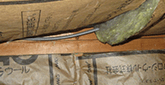

- ホースが建物の構造を支える土台に穴をあけて通しています。

- 事例その3

- 耐震金物を止めているビスの位置がギリギリすぎています。

- 事例その4

- 床下の断熱が落ちています。

- 事例その5

- ドアを開けると照明器具にぶつかります。

- 事例その6

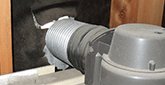

- お風呂の換気口と外部へ繋がる配管が繋がっていないため、湿気が充満します。

ホームインスペクションの使用機器について

- タジマ製 高輝度レーザー ZEROS-KJC

- 床や壁の傾きを測定するときに使用します。1000分の6以上の傾きは、異常値として報告します。

- ボッシュ製 コンクリート探知機 D-TECT 150CNT

- コンクリート内部の鉄筋などの位置や表面からの深さを測定します。基礎の検査に用います。

- フリアー製 赤外線カメラ E60

- 解析度:320×240ピクセル

測定視野角:25°×19°/0.4m

熱画像・可視画像同時保存画素数:310万画素

※特殊建築物外壁診断ガイドライン対応 断熱材検査や雨漏れの診断のときに使用します。

ホームインスペクションのチェック項目(一例)

1.基礎配筋検査

| チェック項目 | チェック方法 | |

|---|---|---|

| 1 | 鉄筋など使用されている部材の品質 | 検査員の目視などで確認 |

| 2 | 型枠など部材の清掃はできているか | 〃 |

| 3 | 鉄筋の口径や長さなどが図面や規定どおりか | 〃 |

| 4 | 鉄筋の配筋間隔や継手が図面や規定どおりか | 検査員の目視などで確認 |

| 5 | 補助筋の配筋は問題ないか | 〃 |

| 6 | コンクリートのかぶり厚が確保されているか | 検査員の目視などで確認 |

| 7 | スペーサーなどの配置は適当か | 〃 |

| 8 | 配管口まわりの補強や処理は適切か | 〃 |

| 9 | 換気口の位置や補強・処理は適切か | 〃 |

| 10 | 地盤補強工事との取り合いは適切か | 検査員の目視などで確認 |

| 11 | 基礎高・基礎幅・寸法は図面どおりか | 〃 |

| 12 | アンカーボルト設置位置の確認 | 〃 |

| 13 | 防湿処理は適切か | 〃 |

2.上棟後検査

- ▼ インスペクターのつぶやき ▼

-

最近の住宅の新築現場は施工精度が低下しているのではないかという感じることがあります。例えば金物のボルト締めです。住宅の柱や梁などの構造体を緊結するために用いられるのがボルトで、ナットを回転させて締め付けることで構造体を固定します。

しっかり固定したとしても木造では長い間に部材が痩せたりたわんだりして緩んでしまうので、新築時には完全に締め付ける必要があります。

金物メーカーのマニュアルでは「ネジ山が3つ以上出るまで締めること」となっています。

住宅新築時の金物のチェックは、建物が上棟した後1週間程度経った頃に実施します。このときには金物だけを見るのではなく、他にも多くの項目をチェックするのですが、従来ボルトの締め方で指摘を出すことは稀でした。

しかしここ最近「ボルトが締められていません」という指摘を出す現場が増えています。1棟で20箇所以上も指摘を出したこともあります。こうなると「この住宅はチェックしなかったら、地震が来た時に倒壊するのではないか。」と心配になります。

ボルト締めは家づくりでは基本中の基本だと思いますが、人手不足の中、工期に追われる職人があわてて施工しているのか、あるいは実力以上の棟数を担当する現場監督が見逃しているのか、はたまたそもそも「3つ山以上必要」というマニュアルをご存じないのか?

最近の住宅の新築現場は本当に心配になるので、しっかり見ておかないといけません。ご注意ください。

| チェック項目 | チェック方法 | |

|---|---|---|

| 1 | 土台や柱など部材の品質の確認 | 含水率測定器などで確認

|

| 2 | 部材の寸法など規格の確認 | 検査員の目視などで確認 |

| 3 | アンカーボルトなど金具の取り付けや設置方法の確認 | 検査員の目視などで確認 |

| 4 | 継手の位置や方法は適切か | 〃 |

| 5 | 床やボードの取り付け位置や方法は適切か | 〃 |

| 6 | たわみなどのおそれがないか | 〃 |

| 7 | 柱と土台の取り合いなど組み方が構造上問題はないか | 〃 |

| 8 | 雲筋の設置位置や本数は適切か | 検査員の目視などで確認 |

| 9 | クギの品質や設置間隔は適切か | 〃 |

| 10 | 床下束の設置は適切か | 〃 |

| 11 | 通気口の設置方法は適切か | 〃 |

3.断熱材検査

- ▼ インスペクターのつぶやき ▼

-

その1

押出法ポリスチレンフォームやビーズ法ポリスチレンフォームなど発泡系プラスチック断熱材は、広く利用されているグラスウールと比較して熱伝導率が低く施工も容易であることから、コストは多少高くつきますが多くの住宅の新築現場で使用されています。実験データによる部材個々の性能をみても、優れた断熱材であることは否定できません。

しかし私は実験データが「部材個々の性能」というところが気になります。部材個々に熱を加えて機器で測定する実験だと思いますが、その結果に異議はありません。

ただ断熱材は建築現場で使われるものであって実験室で使用されるものではありません。例えばポリスチレンフォームは板状の部材なので壁なら間柱と間柱の間に、屋根裏であれば垂木と垂木の間に設置されるものです。

間柱や垂木は木材であって生き物です。経年すればしなりもするしたるみもし変形しますが、この間に設置されている板状の断熱材は直線的なので変形したものとの間に隙間が生じるのは自然の成り行きです。

せっかく新築時に隙間なく設置した断熱材でも多くの隙間が生じることになるのです。経年ならまだしも、新築中の現場ですらすでに隙間が生じていることがあり、その隙間を埋めていただくようにお願いすることも多いのです。

直線的なポリスチレンフォームが木材のしなりやたるみに合わせて変形してぴったりフィットしてくれるなら問題はありませんが、そんな性質を持っているとは聞いていません。

結果、ポリスチレンフォームは個々の部材としては断熱性の高い物質ではありますが、生きている建物に使用すると100%実験結果を発揮することができない。そう考えておく必要があります。

そこで個人的には吹き付け系の断熱材を使用することをお勧めすることになります。実験データを過信しない方が良いと思います。(これはより広く使用されているグラスウールにも言えることです)

参考までにその実験データを書いておきます。

【JISの部材ごとの熱伝導率】

- グラスウール 24K 0.038

- 高性能グラスウール 24K 0.036

- ビーズ法ポリスチレンフォーム 特号 0.034

- 押出法ポリスチレンフォーム 1種 0.04

- 吹き付け硬質ウレタンフォーム(現場吹き付け型) 0.026

その2

グラスウールは安価で専門業者ではなく大工さんに他の工事とまとめて施工してもらうのでコストが安いため、最も広く使われている断熱材です。防湿シートにくるまれた袋状のグラスウールを一本一本敷き詰めて、回りをタッカー(ホチキス)で留めます。

こちらは発泡系プラスチックの製品と違ってフワフワな部材で、間柱と間柱の間に押し込めるようにおさめて行きます。天井には隙間なく敷き詰めます。

しかしそのため隙間が容易にできてしまい、イコール所定の断熱性が確保できません。

またコンセントボックス回りや筋交い回りは複雑な形状をしているので、フワフワな部材をしっかりおさめるのは至難の業。この部分は施工マニュアルでも丁寧に施工することが求められている箇所ですが、正直16年間建築現場を見て来てマニュアル通りに施工している業者はわずか2社のみ。

それほど面倒な施工なので「大工仕事一式いくら」の中で請け負っている大工さんに依頼すれば、簡単なやり方で済ませようとするのは当然です。

ということで断熱材工事の検査ではグラスウールの現場は大変多くの手直し依頼が出るのが実情です。

計算したことはありませんが発泡系プラスチックの断熱材で5の指摘があるとするとグラスウールは15~20程度の指摘が出るというイメージです。

それに対して個人的に推奨している吹き付けウレタンの断熱材は1~2という、そんなイメージになります。

その3

ホームインスペクション(住宅診断)で使用する赤外線サーモグラフィーは、熱を感知するものですので、まず断熱材があるかどうかを確認することに使います。

完成している新築住宅の断熱材のうち、小屋裏(天井裏)と床下については進入して目視で確認できるので赤外線はなくても大丈夫ですが、壁内部はどうやっても目視することができないので赤外線を使うことになります。断熱材がまったくないという現場はレアケースですが、隙間がある現場は多く見られます。

次に壁内部の断熱材を赤外線で見ているときに一緒に見ることができるのが、筋交いの有無です。設計図書と照合して筋交いがあるかどうか、あるいはあったとしても方向が合っているかどうかを確認することができます。ただしすべての筋交いを見ることはできず、ダブル筋交いの室内側の筋交いしか見ることはできません。外側までは距離があるため感知できません。

ほかには赤外線は水分の温度に反応するで、雨漏れや漏水がないかも見ることができます。(新築住宅で雨漏れが見つかることはありませんので、既存住宅の雨漏れ診断等に使用します)

このように赤外線サーモグラフィーは目視できない部分を見るときに使う優れものですが価格が高い。(弊社の保有している機は1台85万円程します)すべてのホームインスペクター(住宅診断士)が保有しているものではありませんので、インスペクションを依頼する時には、赤外線を使ってくれるのかどうかと仮に使うのならどの程度の性能の赤外線なのかを確認して依頼されることをお勧めします。

性能は画素数で確認するのがわかり易いと思います。弊社のものは340×240ピクセルです。

その4

新築建売住宅の完成検査に買主様と同行して建物の検査をするのですが、最近の建売住宅では見える範囲で何か大きな問題があることは余程ないといって良いと思います。せいぜいキズや汚れがある程度で、この程度なら引き渡しまでに補修することができます。

一方で床下や小屋裏など一般の買主様が見られない箇所になると、いろいろ補修をお願いしなければならない箇所が出てきます。この辺りは調査の専門家が見ないとわからないでしょう。ただこれらも何とか補修することはできると思います。(場合によっては引き渡し日に間に合わないこともありますが)

しかし調査の専門家でも見ることができない箇所、例えば壁の中や基礎の中などはどうすれば良いでしょうか?

先日調査した新築建売住宅では、屋根や外壁の中を赤外線サーモグラフィーという熱反応を計測する機械を使って調べたのですが、勾配屋根に極端な熱反応が見られました。つまりこの部分だけ室内側の温度が高いのです。

これは見えていないのであくまで推測でしかないのですが、断熱材が入っていないか入っていたとしても勾配屋根なのでずり落ちている可能性があります。

この推測を報告書として提出したところ、施工業者は非を認め、この部分の内側の壁をはがしてやり直してくれました。大掛かりな工事なので引き渡しには間に合いませんでしたが、直していただけて良かったと思います。

このように人が見ることができない箇所に問題があることが多いので、いろいろな機器を使えるだけ使って調査することが必要になります。

住宅調査の専門家=ホームインスペクターに調査を依頼するときは、どれほどの機器を保有しており、その機器がどれほどの性能なのか、こうした点を確認して選ぶことも一つだと思います。

| チェック項目 | チェック方法 | |

|---|---|---|

| 1 | 部材の品質や規格は適合しているか | 検査員の目視などで確認 |

| 2 | やぶれ・破損はないか | 検査員の目視などで確認 |

| 3 | 隙間・熱橋はないか | 〃 |

| 4 | 断熱材の設置不足の箇所はないか | 〃 |

| 5 | 断熱材の設置方法は適切か | 〃 |

| 6 | 配管口まわりの処理は適切か | 〃 |

| 7 | 配線や配管による橋や梁の欠損はないか | 〃 |

4.外壁検査

- ▼ インスペクターのつぶやき ▼

-

その1

外周検査ではチェックする点をご紹介します。例えばサッシ回りの防水テープは貼り方がマニュアルで定められているのですが、間違った貼り方をしていることがあります。このような細かな箇所は一般の施主様がご覧になってもわかりませんから、弊社から問い合わせることになります。

防水テープはまずサッシの縦枠に沿って貼ります。その後上の横枠に沿って貼りますが、このときに先貼りした縦のテープのてっぺんは横のテープの中に隠れるように貼らなければなりません。横のテープを突き抜けて上に出てしまうと、その交点から雨水が浸入するからです。

しかし本来の貼り方を理解していないため、弊社から問い合わせても内容が理解できない監督さんが増えているのです。知らないことを知らないと素直に言うのなら良いのですが、それが間違っていること自体がわからないので難しいのです。メーカーのマニュアルを出してきて説明してあげなければなりません。

先日は「防水テープの上には防水紙が貼ってあるから雨水は入らないでしょう。」とおっしゃる。水はわずか0.1㎜の隙間からでも浸入します。また防水紙があれば絶対水が浸入しないと安易に思い込んでいる。防水テープの貼り方は、完成後の雨漏れリスクに影響するので特に現場監督さんは理解しておき、職人さんが間違っていたら修正を指示しなければならないはずです。

残念ながら最近はこのような基本的なところに問題がある住宅が増えているので、今から新築される方は毎日現場を確認していただきたいと思います。

その2

売主が不動産業者である場合、住宅に対する契約不適合責任(契約に適合しない欠陥などがあったときに責任を負うこと)は、法律上引き渡しから2年間とされていますが、契約不適合かどうか意見が分かれるような問題点が出て来たときはどうなるのでしょうか?

例えば外壁材サイディングを開口部などに合わせてL字型にカットするときは、ヒビが入りやすくなるので「幅100㎜以下にしてはいけない」というメーカーマニュアルがあります。

これが100mm以下で施工されていたことを指摘した場合、契約不適合というのでしょうか?おそらくこれはそうではと考えられます。不適合でなければ売主業者は「補修はしません。」と逃げることはできます。

しかしこれを建築中、あるいは契約前にホームインスペクションして指摘したらどうでしょうか?

弊社住宅相談センターの現場で実際にあったことですが、ある大手ハウスメーカーは指摘個所のサイディングを全部取り替えてくれました。素晴らしい対応です。これが引き渡し後だったらどうたったでしょう?今となってはわかりません。

| チェック項目 | チェック方法 | |

|---|---|---|

| 1 | 部材の品質や規格は適合しているか | 検査員の目視などで確認 |

| 2 | クギの間隔など設置方法は適切か | 検査員の目視などで確認 |

| 3 | うき、たるみ、隙間、ひび割れなどがないか | 検査員の目視などで確認 |

| 4 | 部材のカット方法は適切か | 〃 |

| 5 | 窓枠、サッシの設置方法は適切か | 〃 |

| 6 | 色落ち、よごれなどがないか | 〃 |

| 7 | コーキング方法は適切か | 〃 |

| 8 | 雨樋の設置位置や方法は適切か | 〃 |

| 9 | ドレンの設置位置や方法は適切か | 〃 |

| 10 | バルコニーの高さなどは適切か | 〃 |

| 11 | バルコニーからの立ち上がりは規定どおりか | 〃 |

| 12 | 換気口や洗濯物干しなどの設置位置や方法は適切か | 〃 |

| 13 | 屋根瓦などの設置位置や方法は適切か | 検査員の目視などで確認 |

| 14 | 雨水などの排水経路に問題はないか | 〃 |

| 15 | 塗装の品質に問題はないか | 〃 |

| 16 | 太陽光発電パネルの設置方法は適切か | 〃 |

5.完成建物検査

- ▼ インスペクターのつぶやき ▼

-

その1

例年2~3月は住宅やマンションの完成検査が集中します。新年度を新居で迎えるために、どうしても集中するのです。

では完成検査(施主立ち合い)で弊社がどのような箇所で指摘を出しているのかをご紹介しておきたいと思います。ここのあげるのはあくまで多く見られる軽微な例であって、特別なあるいは重大なものは含まれていません。

- 配管を固定する支柱(サポーター)が固定されていない。

- サヤ管の樹脂管を固定するバックルがない。

- 床を配管等が貫通する箇所に断熱材がない。

- 床下点検口の下に断熱材がない。

- 床下の断熱材が落下している。

- あるべきところに基礎パッキンがない。

- 小屋裏の断熱材(グラスウール)に隙間がある。

- 小屋裏の防火壁がない。

- 揺れ止めや雲筋が釘1本で留められている。

- ボルトが締まっていない。

- サッシ枠を留めるビスがない。

- シーリング材がない箇所がある。

- 扉を開けると壁などに当たる。

- 玄関ポーチや三和土のタイルが浮いている。

以上のような箇所で指摘を出すことが多くなっています。これを見ていただくとわかる通り、ほとんどが一般の方が見ない箇所あるいは見てもわからない箇所になっています。今から完成検査をされる方は、こんなところにご注意ください。

その2

最近の新築住宅の完成検査では、各社とも施工精度が上がっており、見えるところではほとんど何の指摘も出ません。現場監督さんに言わせると、最近の施主様はチェックが厳しくなっているので、自分たちもより厳しくチェックするようにしているとのこと。

しかし逆を言うと見えない部分ではいまだに指摘が多く出ていることも事実です。特に最近は床下の配管が固定されていない例が目立ちます。これは弊社だけでなく、ホームインスペクションをしている仲間に聞いても同じ意見なので、全体的な傾向なのかもしれません。

床下の配管とは雑排水(お風呂の湯やキッチンの水など)を流す塩ビ管や給水用のさや管がありますが、これらは地震などがあった場合、外れてしまわないように固定しておく必要があります。

またさや管は給水したときに水圧で管が暴れて擦れる音が出るため、専用のサポーターをところどころに設置するのですが、このサポーターが動かないように底盤コンクリートにビスで固定しなければなりません。最近はこのビスがないことが多いのです。サポーターはあるが固定されていない状態です。

また塩ビ管を支えるのにサポーターを使用せず、塩ビ管の切れ端をかませている現場もあります。これでは揺れがあった場合、すぐに外れてしまいます。

普段の生活で管の固定状態が問題になることは地震でも来ない限りないと思いますが、見えない部分ではそういう施工が未だにされているということです。

完成検査では見えない所にも注意を払ってください。

| チェック項目 | チェック方法 | |

|---|---|---|

| 1 | 使用部材の設置位置や品番は図面どおりか | 検査員の目視などで確認 |

| 2 | 床や壁の施工精度はどうか(傾きの測定) | 全室レーザーにより測定 |

| 3 | 建具、サッシ、網戸などは確実に止められているか | 検査員の目視などで確認 |

| 4 | 建具などが干渉したり壁にあたらないか | 検査員の目視などで確認 |

| 5 | 窓、建具やシャッターなどの開閉はスムーズにできるか | 〃 |

| 6 | 各種ロックやセキュリティが適切に作動するか | 〃 |

| 7 | 造作家具類の設置は確実になされているか | 〃 |

| 8 | 玄関ドアなどが照明器具などと干渉しないか | 検査員の目視などで確認 |

| 9 | 床タイルなど左官工事の精度は適切か | 〃 |

| 10 | クロスなど内装工事は適切か(巾木や回り縁なども含む) | 〃 |

| 11 | コンセントなどは所定数、位置にあるか | 〃 |

| 12 | 床下および天井点検口内部の施工は適切か | 〃 |

| 13 | 小屋裏収納や折りたたみ階段の取り付けは適切か | 〃 |

| 14 | 各種設備は適切に作動するか | 〃 |

| 15 | 物入れ、クローゼット内部の施工は適切か | 〃 |

| 16 | きしみ、たわみ、反り、変形などがないか | 〃 |

| 17 | 浸水や雨漏れなどの跡はないか | 〃 |

| 18 | 換気ダクトなどの接合は適切か | 検査員の目視などで確認 |

| 19 | 給水量は適切か | 〃 |

| 20 | 給排水経路は適切か(外部の桝なども含む) | 〃 |

| 21 | 火災報知機の設置はあるか | 〃 |

| 22 | 外構工事箇所は図面どおりに仕上がっているか | 〃 |

| 23 | 越境、境界杭の欠損はないか、使用部材の設置位置や品番は図面どおりか | 〃 |

※ 基礎検査以外の面積割増 延床面積が140㎡超の時1㎡毎に440円(税込)追加となります。

※ 物件の所在など地域によっては出張費・交通実費をいただくことがあります。必ず事前に申し上げますので安心してご依頼ください。

※ホームインスペクションは、メール・電話でお申し込みください。

※後日、実施日程の調整、お見積りをいたします。